Tout contrôleur aérien, sortant de son école de formation avec sa licence, doit nécessairement passer un certain temps à s’entraîner avant de pouvoir exercer seul son métier. Il s’agit de la qualification locale…

La formation et la licence de contrôleur aérien

Lors de sa scolarité, un contrôleur aérien va d’abord apprendre les bases: la réglementation, les techniques de contrôle, les facteurs humains, les performances avions, etc. Cette formation inclut des aspects théoriques, tels que la réglementation, ainsi que des aspects pratiques, comme les simulations de contrôle aérien. A l’issue, le contrôleur aérien se voit octroyée une licence de contrôleur européen. Cette licence comporte des mentions correspondant à des aptitudes spécifiques.

En voici quelques exemples, cette liste n’étant pas exhaustive:

- «contrôle d’aérodrome à vue» (ADV),

- «contrôle d’aérodrome aux instruments» (ADI),

- «contrôle d’approche aux procédures» (APP),

- «contrôle d’approche de surveillance» (APS),

- «contrôle régional aux procédures» (ACP),

- «contrôle régional de surveillance» (ACS),

- «contrôle tour» (TWR),

- «contrôle des mouvements au sol» (GMC),

- «surveillance des mouvements au sol» (GMS)…

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site de l’EASA, l’Agence Européenne de Sécurité de l’Aviation. Il faudra opter pour la partie pro bien sûr…

L’exercice éventuel de cette dernière reste soumis à un niveau d’Anglais1 et une aptitude médicale, ces deux éléments étant vérifiés périodiquement.

Une fois la licence en poche, le contrôleur aérien aborde la réalité du métier en étant affecté dans un organisme. Il peut s’agir, en France, indifféremment2 d’un centre de contrôle en route ou d’un centre de contrôle d’approche mais, dans d’autres pays, le poste à la sortie sera directement conditionné par la formation suivie. En effet, comme expliqué un peu plus haut, la licence européenne comporte différentes « qualifications » comme le contrôle d’aérodrome, le contrôle en route et aucune règle n’impose de toutes les posséder pour exercer ce métier.

En route vers la qualification locale

La suite s’applique globalement au centre de contrôle d’Aix et ne présume en rien de ce qui peut se passer dans d’autres centres. Il y a même de grandes chances de constater des petites différences.

Une fois affecté, il devient nécessaire de s’adapter à la zone géographique. La formation va donc devenir beaucoup plus concrète. Il va falloir apprendre les systèmes techniques, les espaces aériens des organismes environnants, les procédures spécifiques, les lettres d’accord qui définissent les conditions d’échanges avec ses partenaires.

Cet apprentissage va être à la fois théorique et pratique. Il va globalement se dérouler en deux temps: une première partie avec l’affectation à une subdivision instruction et une deuxième dans une équipe opérationnelle.

La subdivision instruction

Il s’agit des personnels en charge du bon fonctionnement de la partie formation continue (des gens qualifiés) ou initiale (les personnes pas encore qualifiées). Elle peut être très limitée dans les organismes de petite taille ou très développée dans les organismes assumant une charge de formation importante.

Pendant son séjour dans cette « sub », l’élève va acquérir les bases concernant l’environnement local et les systèmes techniques. De manière régulière, il va subir des évaluations pour voir s’il satisfait des critères minimaux de connaissance et de pratique. Lorsque l’intégralité des connaissances du centre ont été abordées et qu’il semble avoir acquis des bases, il va être affecté en équipe.

L’instruction en équipe, en route vers la qualification locale

Une fois affecté en équipe, l’élève rentre enfin dans la phase finale de sa formation pratique même si cette dernière peut se révéler assez longue selon son profil et ses aptitudes. La progression va connaître des hauts et des bas. Selon l’organisme, différentes étapes seront franchies: perfectionnement sur les secteurs, apprentissage de situations complexes (situations orageuses par exemple), gestion des dégroupements (apprentissage de la gestion des charges et des indicateurs pour dégrouper des secteurs), etc.

Pendant toute cette phase, l’élève est supervisé par un contrôleur disposant d’une qualification d’instructeur. Les instructeurs guident l’élève dans son évolution, dans les objectifs à atteindre mais servent aussi de boucle de rattrapage. L’erreur d’un élève sur une position de contrôle doit toujours pouvoir être rattrapée par son instructeur. Cet aspect « chaperon » concerne tout autant les échanges téléphoniques si l’élève est « organique » que les échanges sol-bord s’il est « radariste ». Besoin de vous rafraichir la mémoire sur ces deux postes occupés par les contrôleurs aériens ? Référez-vous à l’article dédié : Un secteur : deux contrôleurs aériens.

Lorsque son équipe constate qu’un certain niveau est atteint et que l’élève semble avoir les aptitudes pour se qualifier, son équipe va le présenter à un premier test : le « théorique ».

Qualification locale, le test théorique

Ce test marque une étape importante dans la formation. En effet, il acte la confiance qu’a l’équipe dans son élève quant à sa future qualification locale. Il ne revêt donc pas qu’un aspect symbolique. Le délai pour le passer est variable selon le niveau de l’élève mais aussi selon les équipes. Certaines équipes font passer le théorique dès que possible pour s’en libérer tandis que d’autres attendent le dernier moment. Ce qu’il faut retenir est la validité de ce test : un an ! Au-delà, il faudra en repasser un autre.

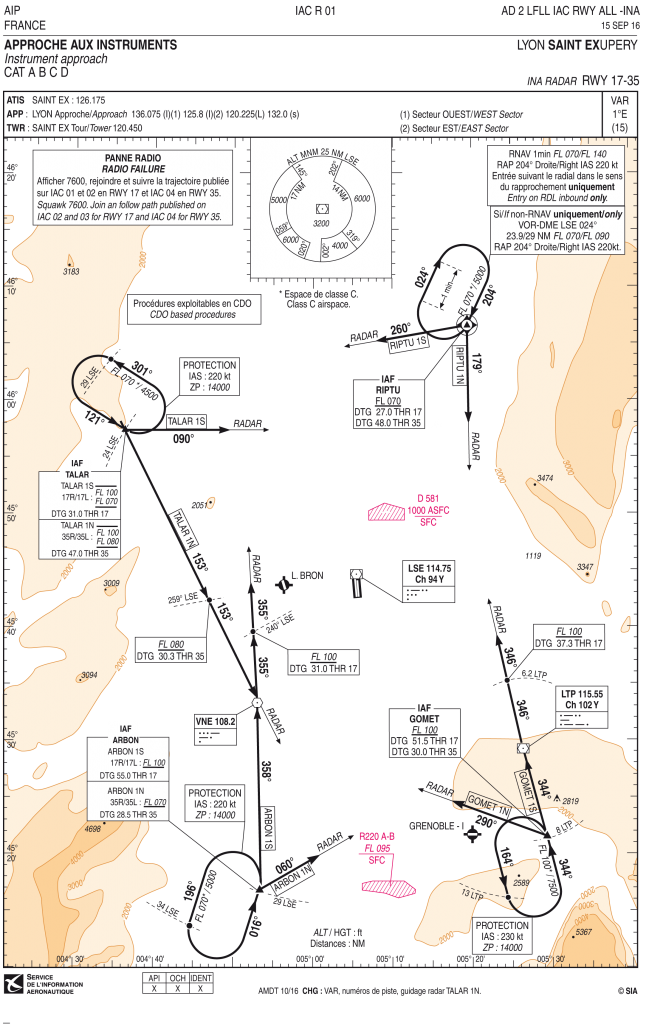

Lors de ce test, les questions sont tirées au sort. L’élève va alors devoir montrer sa maitrise de toute la partie théorique. Le test couvre une palette large de domaines: connaissances de secteurs (flux, zones, secteurs attenants, conditions d’échanges), les espaces aériens (approches civiles et militaires, trajectoires de départ et d’arrivée), les systèmes techniques (traitement plan de vol, architecture radar, fonctionnement de la radio et de la téléphonie), la gestion des capacités (concepts, mesures tactiques et stratégiques), certains points particuliers (gestion de certaines catégories de vol), les obligations réglementaires concernant la licence…

Même s’il revêt un caractère formel, l’élève doit, avant tout, montrer une maitrise globale des sujets.

L’entraînement pour la partie pratique

Une fois le théorique en poche, l’élève va pouvoir se consacrer à la partie pratique. Il s’agit de peaufiner ses routines, de gérer des charges plus fortes, etc. Souvent, le point culminant s’avère être maîtriser le dégroupement. Le dégroupement consiste à couper en sous blocs des secteurs pour ne pas se faire submerger par la charge de trafic.

La durée de cet entrainement varie en fonction du niveau de l’élève, du centre, des équipes, etc. Il n’y a donc pas de schéma type même si l’expérience permet de dégager des grandes lignes. Lorsque l’équipe pense que son candidat est prêt, elle va le présenter au test pratique.

Qualification locale, Le test pratique

Des testeurs vont être nommés, normalement, deux binômes. Ces quatre personnes sont des contrôleurs qui disposent d’une mention spéciale d’examinateur. Deux tests par binôme sont prévus par défaut. Un troisième peut s’envisager si les examinateurs ne sont pas convaincus par les deux premiers ou qu’ils souhaitent vérifier quelque chose.

A l’issue des tests, chaque binôme d’examinateur communique son avis sur le candidat. Si les deux sont positifs, le candidat est qualifié. Si des avis sont négatifs, une commission se réunit pour statuer sur le cas. Il peut y avoir des échanges entre les binômes (souvent quand les deux binômes ont des avis différents). A l’issue de la commission, une décision est prise: poursuite de l’entrainement, arrêt de formation, validation des test, etc…

Enfin qualifié !

Le contrôleur peut exercer sans chaperon mais devra attendre un certain temps avant de pouvoir lui-même encadrer une formation. Cette qualification, si durement obtenue, ne lui permet d’exercer que dans son centre d’affectation. Après chaque affectation, il faudra donc repasser par ces différentes étapes.

Et après ?

Après cette qualification locale, il faut satisfaire une certains nombre d’obligations réglementaires pour la conserver: un nombre d’heures de contrôle, des formations obligatoires, une aptitude médicale à conserver et enfin, un niveau d’Anglais à justifier.

Évidemment, en complément, il y aura aussi des formations intermédiaires pour appréhender des changements d’outils, d’espaces aériens, de méthodes de travail.

- Le fameux niveau 4 OACI.Un des tests reconnus par l’OACI pour évaluer ce niveau est le test ELPAC développé par Eurocontrol. Vous pouvez trouvez plus d’informations sur le site dédié : https://elpac.eurocontrol.int/ ↩︎

- Un avantage concret de la formation française qui permettra, dans le futur, de changer de type d’organisme sans devoir passer par l’acquisition de nouvelles connaissances. Seule une formation de « remise à niveau » sera nécessaire. ↩︎