L’actualité a placé le FABEC sous les feux de la rampe… Apparemment contesté par certains, encensé par d’autres, il semblerait que ce « machin » ne fasse pas l’unanimité. Mais finalement, c’est quoi ce FABEC ? Nous allons tenter un petit exercice de vulgarisation…

En préambule, j’invite mes collègues et les syndicalistes de tout poil à passer leur chemin, il s’agit de vulgariser donc de simplifier…

La génèse : le ciel unique européen

Au début des années 2000, Loyola de Palacio [1], commissaire en charge des transports au niveau de la commission européenne [2] lance un vaste chantier de modernisation du contrôle aérien européen sous le nom de Ciel Unique Européen (ou Single European Sky abrégé en SES).

Les motivations initiales du projet sont clairement économiques et d’inspiration libérale. La mise en concurrence des différents prestataires fut même envisagée. Le lobbying [3] va faire évoluer progressivement le projet vers quelque chose d’un peu moins libéral.

Le contexte du projet « Ciel Unique »

Pour remettre un peu le contexte en place, les arguments initiaux de la commission sont les retards qu’engendrent le contrôle aérien en Europe… Mais aussi le morcellement qui génèrerait de nombreux changements de fréquence. Ce dernier argument simpliste fut quand même utilisé et relayé… Par les pilotes !

Même si l’existence des retards, à l’époque, n’était pas contestable, l’argument est jugé un peu léger pour justifier les mesures proposées d’autant qu’au court du mandat de cette commission, les retards vont s’effondrer grâce à des évolutions comme le RVSM continental et la mise en place de nouvelles interfaces de contrôle dans pas mal de pays.

Petit encart: le RVSM

Le RVSM consiste à réduire l’espacement vertical entre les avions au delà d’une certaine altitude. Pour faire simple, il n’y a plus besoin que de 300m d’espacement au lieu de 600m auparavant. Ce système existait déjà au dessus de l’Atlantique pour les vols transatlantiques. Sa mise en place en Europe continentale aura réellement constitué une énorme avancée.

Point noir, rien n’est inéluctable

Le centre d’Aix en Provence a longtemps été un point noir en Europe. L’arrivée du RVSM et la mise en place d’un nouveau centre de contrôle, moderne donc, a littéralement changé la donne. A tel point, que les voisins suisses, initialement protégés par les régulations aixoises ont du limiter le trafic chez eux.

Concernant l’argument du morcellement, il faut être très clair : rien ne changera sans une révolution du système. Autrement dit, il est affligeant d’entendre des «experts» aéronautiques encore utiliser cet argument tant qu’un projet comme SESAR (le volet technique du ciel unique) n’aura rien produit de concret [4]…

Les FAB et sa déclinaison chez nous, le FABEC

Dans sa première mouture (adoptée en 2004), le ciel unique faisait déjà référence à un concept encore assez flou : les FAB pour Functional Airspace Blocks ou Bloc d’Espace Aérien Fonctionnel. Rapidement, les FABs se sont retrouvés associés avec l’idée d’un groupement d’espaces aériens transnationaux [5] dans lequel certaines règles seraient communes aux différents fournisseurs de services comme les redevances [6]…

Les évolutions : le deuxième volet du ciel unique

Un deuxième volet du ciel unique a été voté depuis. Il amende et complète le premier volet. Une des évolutions majeures est la reconnaissance implicite du caractère non concurrentiel de l’activité de contrôle aérien. Il est enfin reconnu comme un service d’intérêt général, il n’est plus censé devoir être mis en concurrence. Par contre, rien n’indique qu’il doit être rendu par une administration d’état (ou supranationale) comme en France. Le service pourrait être fourni par une entreprise privée avec des capitaux privés [7]… Ce volet complète la définition des FAB en rendant nécessaire le côté international [8].

Dans ce paquet, nous trouvons aussi un système d’objectifs associés à des pénalités et incitations financières. En effet, l’abandon de la mise en concurrence impliquait la nécessité de trouver une alternative pour diminuer les coûts, l’objectif initial du projet. Ce principe d’objectifs associés à des pénalités/incitations en devient donc le bras armé…

Venons en au FABEC

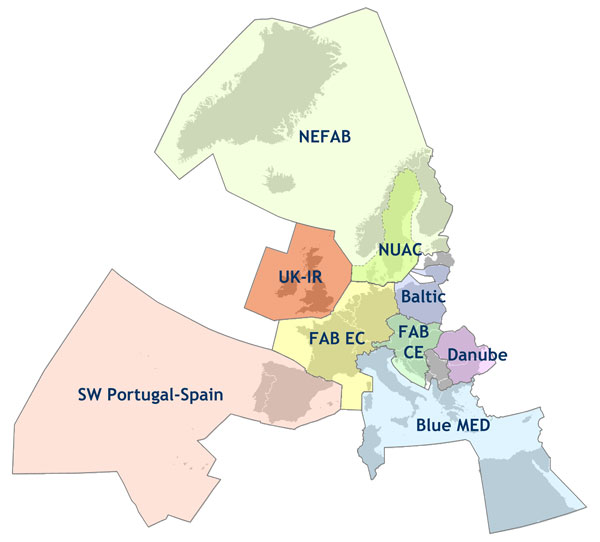

Les pays européens, suite au premier paquet « Ciel Unique » ou SES I, ont entamé des discussions entre eux pour trouver des partenaires en vue de la création de FAB. Ces négociations ont amené au projet de créer 9 FABs au sein de l’Europe comme vous le montre l’illustration ci-dessous.

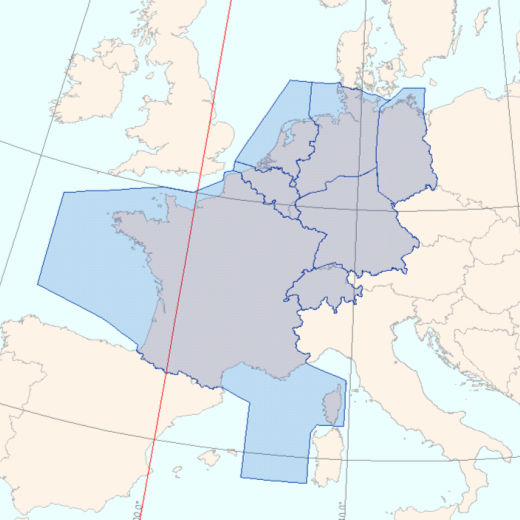

Au milieu de ces FABs, nous trouvons le fameux FAB Europe Centrale ou «FABEC». Il réunit : la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Allemagne et la France. Je vous laisse replacer tous ces pays sur la carte du FABEC ci-dessous.

Les mouvements de janvier et de février ne sont pas directement lié à la création du FABEC. Ils sont plutôt liés à ce que pourrait contenir le traité qui va le définir. Bref, le FABEC existera mais un modèle reste à définir: la coopération ou la fusion ?

Je reviendrai sur ce sujet plus tard pour tenter de recenser les voies qui s’ouvrent… En espérant déjà que cette première explication éclaire un minimum sur le sujet.

- [1] De son vrai nom : Ignacia de Loyola de Palacio y del Valle Lersundi↩

- [2]Elle était également vice présidente de la commission↩

- [3]Le lobbying a certes permis de faire passer des messages mais les grèves de contrôleurs aériens dans différents pays ont largement permis d’appuyer le message.↩

- [4]Le morcellement découle directement du fonctionnement actuel et ne pourra pas être réduit sans une refonte totale du système. Les FAB et autres évolutions réglementaires ne changeront rien à cet état de fait. Seul le programme de recherche SESAR pourrait faire évoluer les choses s’il aboutit et s’il trouve des solutions nouvelles aux problématiques actuelles comme celle de la capacité.↩

- [5]Même si ce n’était pas mentionné, il fallait peu d’imagination pour l’envisager sous cet angle.↩

- [6]Parler des redevances s’impose puisque la seule vraie motivation de la commission reste la réduction des coûts du contrôle aérien. Les redevances sont, en effet, la source de financement des services rendus aux compagnies aériennes. Elles sont payées par ces dernières ou plutôt par leurs passagers. Diminuer les redevances permettrait d’offrir plus de marges aux compagnies aériennes ou de réduire le coût des billets. A raison de 4% des coûts imputables au contrôle aérien, je laisse chaque lecteur calculer l’impact sur le prix de son billet (hors TVA) et se poser la question sur la réalité de cet impact.↩

- [7]Seule l’Angleterre a un prestataire qui rentre dans ce cadre là mais la plupart des autres pays occidentaux ont des prestataires sous statuts privés dont le capital est possédé par l’état.↩

- [8]Il était assez facile, par exemple, de créer un FAB « France » reprenant les contours actuels de l’espace aérien français. Sauf que l’esprit de la réforme était réduit à néant d’où cette subtilité introduite dans le second paquet.↩