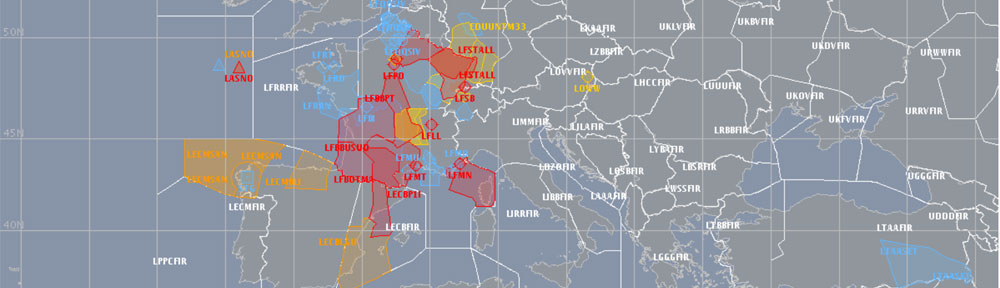

Après une première grève européenne le 12 juin dernier, un nouveau mouvement a été lancé pour la journée du 10 octobre. Les syndicats européens appellent à la grève pour protester contre le volet « 2+ » du ciel unique (SES2+) européen souhaité par la commission. A cette heure, l’ATCEUC, à l’initiative de ce mouvement a renoncé ce qui n’empêche pas deux des syndicats français de persévérer dans la voie de la grève. Oublions un peu les atermoiements des uns et des autres pour revenir au cœur du sujet : le SES2+ et l’opposition qu’il soulève au sein de la communauté des contrôleurs aériens.

Le 14 octobre 2013, la commission « transport » présidée par le commissaire Siim Kallas présentera son projet « SES2+ » au parlement européen malgré la forte opposition manifestée en juin dernier. Un peu en désordre, l’ATCEUC, une fédération européenne de syndicats de contrôleurs aériens avait appelé à la grève le 10 octobre tandis que l’ETF (une fédération de syndicats liés au transport) invite à manifester le 14 octobre à Bruxelles… Depuis, l’ATCEUC a renoncé à cet appel estimant avoir reçu des garanties quant à la prise en compte des revendications des contrôleurs aériens européens.

Revenons à nos moutons et prenons donc le temps de répondre à quelques questions.

Les contrôleurs font grève contre le Ciel Unique (SES) : Faux !

Le ciel unique a déjà fait l’objet de deux paquets législatifs européens et il n’est donc pas question de contester son existence même si le premier volet avait engendré également son lot de grèves, le temps de faire disparaître des textes, la libéralisation pure et simple des services ATS[1]. Les contrôleurs aériens sont en grève contre un nouveau paquet appelé SES2+. Il vise à scinder la DGAC, externaliser des services comme la maintenance, la météorologie, etc. Il imposerait surtout un second plan de performances (RP2). Ce plan hypothèque notre futur de part des objectifs irréalistes : réduction des redevances drastique et pénalités financières sur certains objectifs de délais, le tout sans pouvoir répercuter sur les redevances le manque à gagner. Ce plan s’inscrit dans un contexte morose où les prestataires de services sont déjà endettés. En outre, les investissements pour moderniser sont vitaux (remise à niveau en France, projet européen SESAR, etc.).

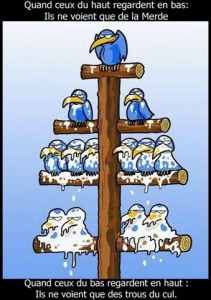

Au delà de l’externalisation, des refontes structurelles[2], le cœur [3] de la protestation vise l’aspect « performance » totalement déconnecté de la réalité du terrain! La technocratie bruxelloise est encore à l’oeuvre…

Un petit exemple de l’effet pervers potentiel du RP2

Imaginez un pays quelconque appliquant des redevances modérées [4] et assez souvent privilégié par certaines compagnies aériennes générant ainsi un trafic déjà conséquent susceptible de saturer, en été, son espace aérien. Imaginez maintenant des événements comme le printemps arabe qui réoriente les touristes vers des destinations moins tourmentées[5] et qui sature un peu plus l’espace aérien de ce pays engendrant des retards importants, ces derniers excédants les normes fixées dans le cadre du RP2. Il s’exposerait alors à des sanctions financières… Le plus étonnant dans ce système ? Le prestataire, victime de ses tarifs attractifs et d’événements indépendants de sa volonté, n’aurait pas le droit de répercuter sur ses redevances futures, cette sanction financière. Les personnels, les équipements ou l’état derrière ce prestataire seraient les victimes de ce manque à gagner. Voilà comment la technocratie bruxelloise peut vous convaincre que même la concurrence est préférable au RP2.

La commission cherche à uniformiser le contrôle aérien européen : Faux

Pour uniformiser, il lui suffisait de créer une agence « fédérale » du contrôle aérien à l’image de la FAA américaine. D’ailleurs cet exemple est souvent cité par les gens de la commission et par IATA, le lobby des compagnies aériennes. Certes sa précédente tentative via la création d’Eurocontrol a du en échauder plus d’un. En effet, le résultat s’avèra être un échec. Les états n’avait pas souhaité, à l’époque, abandonner leur souveraineté. Pourtant, cela reste à ce jour la seule vraie solution d’uniformiser. Les raisons en sont évidentes : une seule caisse, un seul volant de personnels, etc…

Même s’il resterait des points à discuter [6] . En réalité, la démarche de la commission est évidente. Elle cherche à obtenir la libéralisation du secteur, libéralisation à laquelle elle avait du renoncer lors du premier paquet. La commission a toujours eu une approche sur le long terme[7] et n’a jamais abandonné cet objectif initial.

Réduction des coûts, des émissions de CO2, les objectifs semblent pourtant plutôt censés : Vrai !

Évidemment, les objectifs affichés par la commission sont nécessairement « nobles » et « intéressants » mais tiennent plus du plan Com qu’autre chose.

Concernant par exemple les coûts, les redevances « contrôle aérien » tournent autour de 5% du prix de ce billet. Regardez les taxes « sûreté » et vous vous étonnerez de ne pas voir ce point abordé par la Commission… Sauf que les taxes « sûreté » alimentent un business juteux largement dénoncé pour son inefficacité[8].

Concernant les émissions de CO2, nous tombons dans le fameux « green washing » cher aux anglo-saxons. En effet, chaque amélioration participe à la campagne de communication des compagnies aériennes pour montrer combien elles sont toujours plus « vertes« . Dans les faits, réduction du CO2 signifie surtout réduction de la consommation de pétrole. La consommation est le nerf de la guerre pour une compagnie aérienne. En effet, c’est sur ce point que se joue sa profitabilité. Bref, derrière la façade verte se cache une réalité beaucoup plus juteuse… En outre, lorsque certains paramètres les rendent rentables nécessaires, les compagnies aériennes s’accommodent de routes tortueuses et allongées.

Et maintenant quelques petits éléments sur les réactions lus sur les forums…

Le ciel unique réduira le morcellement de l’espace aérien : Faux !

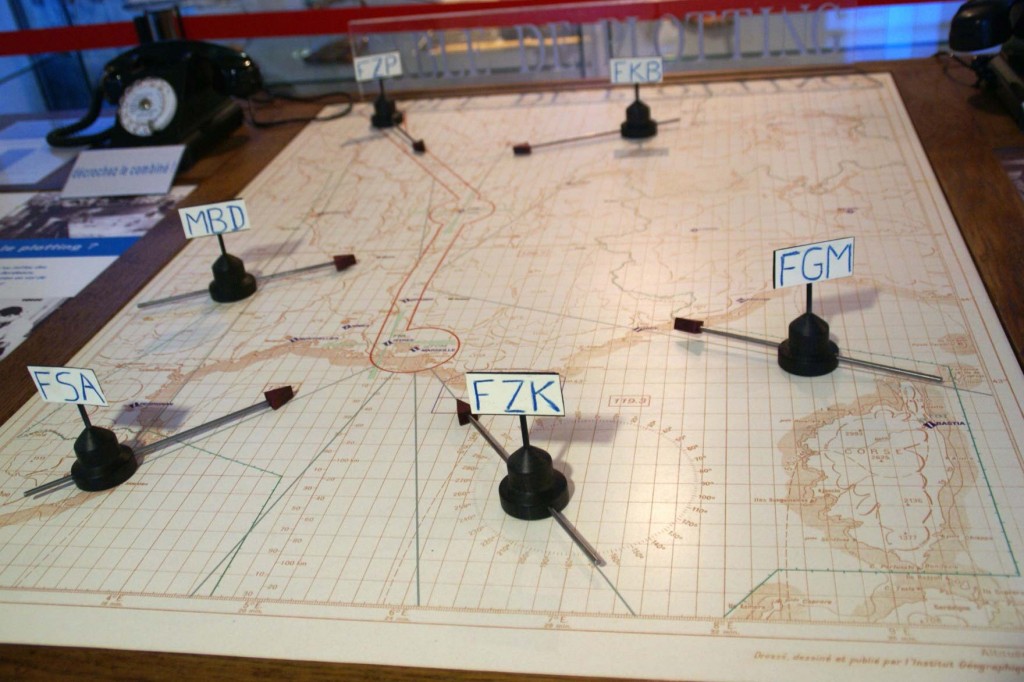

Souvent repris, l’argument s’avère fallacieux. Le morcellement découle juste de la nécessité de limiter le nombre d’avions dans un volume d’espace aérien (appelé secteur). Il s’agit d’éviter de trop gros retards pour les vols le traversant. Avec l’augmentation régulière du trafic, il a fallu trouver des solutions. Ce morcellement garantit une capacité adaptée tout en permettant aux contrôleurs aériens de gérer en toute sécurité la situation. Ce morcellement a toutefois ses limites. Il nécessite des fréquences qui sont déjà une denrée rare et il reste nécessaire de garder une taille minimale à ces volumes pour pouvoir y travailler [9].

Les routes directes sont plus économiques : Vrai et Faux !

Là encore, quand il s’agit de faire de la désinformation, IATA et la commission européenne excellent. En effet, régulièrement, des compagnies aériennes programment des routes « tordues ». Tout cela pour des raisons de coûts alors que d’autres, plus directes sont disponibles. L’exemple le plus frappant vécu en France ces dernières années est celui des vols qui évitent au maximum l’espace aérien espagnol aux redevances élevées.

De plus, dans les airs, la route directe peut s’avérer plus courte sur le papier en terme de distance mais plus longue en temps. De nombreux facteurs existent en l’air comme les fameux « Jets », ces courants aériens dans lesquels circulent des vents à plus de 200 voire 300 km/h et qui permettent à un avion de gagner énormément de temps de vol, or, c’est bien le temps de vol qui conditionne pour partie le coût final.

En outre, depuis maintenant des années, les compagnies aériennes font voler leurs avions au « cost index« . C’est un indice qui prend en compte une foule de paramètres : coût de l’équipage, de l’avion, du pétrole, des taxes… Ce « cost index » va décider en grande partie de la façon de gérer l’avion.

Deux exemples « simplistes » :

- Si l’équipage coûte très cher à la compagnie, elle ne va pas hésiter à faire voler son avion à des vitesses entraînant une forte consommation. Cela limite le temps de vol et le coût induit par cet équipage.

- Si au contraire, ce qui coûte cher, ce sont plutôt les taxes. Elle va chercher à prendre une route éventuellement plus longue tant que le rapport coût pétrole/équipage la rend plus intéressante.

Un dernier mot…

Cet article n’a pas vocation à convaincre le lecteur du bien fondé des mouvements de grèves des contrôleurs aériens impopulaires par nature. Il s’agit juste de tenter d’apporter un éclairage « de l’autre côté du micro » .

Il s’agit aussi de dénoncer cette « propagande » pour faire aboutir ce projet à tout prix. Cet acharnement s’avère d’autant plus regrettable que le fond du SES n’est pas si mauvais. Une harmonisation des pratiques et une coopération aboutiront nécessairement à une meilleur efficacité pour un coût peut être moindre. L’efficience globale du système sera améliorée.

Deux problématiques su SES2

Le monde du contrôle aérien n’a pas attendu la commission pour évoluer et nombres d’améliorations majeures sont antérieures au SES,

La méthode « top-down » [10] est pitoyable car elle nie toute expertise aux opérationnels.

Lobbying toujours et encore…

Comme pour d’autres législations européennes, la raison de cette tentative de passage en force du SES2+ est le lobbying. Pour s’en convaincre, il suffit de se remémorer que les déclarations de Siim Kallas sur la nécessité d’un paquet 2+. Elles coïncidaient étrangement avec celle du président de IATA, Tony Tyler tant par le timing que par l’argumentaire. Ce sont malheureusement les limites de la « démocratie » européenne…

- [1]Le projet de la commissaire de l’époque, Loyola Di Palacio, envisageait une concurrence « classique » sauf que les contrôleurs aériens estimaient que si la compétition devenait forte, elle ne pourrait qu’impacter à terme la sécurité et les conditions de travail.↩

- [2]Ces divers aspects ne rassemblent pas tous les personnels de la même manière. Chaque syndicat affiche sa position sur ce point et certains estiment d’ailleurs que de telles évolutions pourraient être acceptables selon la manière dont elles seraient menées. C’est le cas notamment du SNCTA.↩

- [3]Ce point fait consensus au sein des différentes organisations syndicales.↩

- [4]Typiquement, la France rentrerait dans ce cadre là puisque ses redevances sont plutôt dans la moyenne européenne.↩

- [5]Pour le printemps arabe, les Canaries, par exemple, connurent une fréquentation accrue.↩

- [6]Il suffit de voir chaque fois qu’Airbus, par exemple, envisage la production d’un nouvel avion, les marchandages sur qui fera quoi et où.↩

- [7]Il faut se rappeler que la raison « bidon » initialement avancée à l’époque du premier volet Ciel Unique était de résorber les retards, retards qui s’effondrèrent bien avant que le premier paquet ne soit finalement adopté. L’ATCEUC, par exemple, évoque dans son communiqué sur la grève du 10 octobre 2013, une réduction de 45% des délais entre 1990 et 2010 alors que le trafic a augmenté de 80%.↩

- [8]Des hommes politiques comme Charles de Courson ne s’en sont pas privés. Passons aussi sur le jeu régulier des journalistes consistant à faire passer des armes fictives ou des paquets simulant des explosifs pour montrer les limites de la « sûreté » aéroportuaire.↩

- [9]Tourner, monter et descendre des avions nécessite effectivement un minimum d’espace.↩

- [10]Par « top-down », il faut comprendre : je suis le chef et je décide ! Cette technique s’oppose au « Bottom-Up » où les opérationnels font remonter les pistes d’améliorations tout en laissant aux décideurs choisir les principales orientations…↩