Comme nous l’avons vu dans un article précédent, les secteurs de contrôle disposent d’une capacité limitée et pour garantir la sécurité, il peut s’avérer nécessaire de limiter le trafic en mettant en place des régulations. Ces dernières ont cependant des limites…

Les raisons des régulations

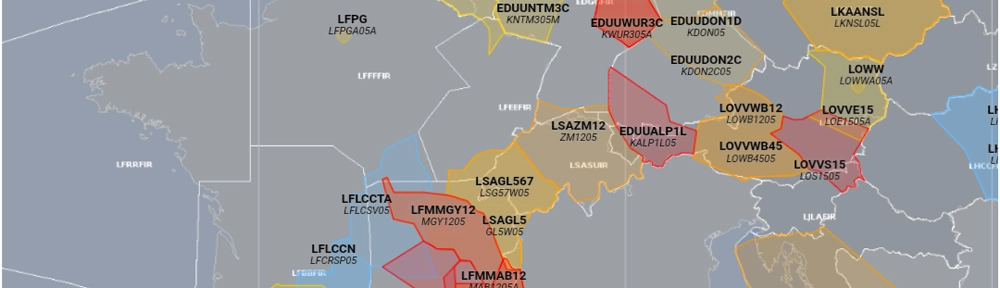

Depuis de nombreuses années, l’Europe cherche à évaluer l’efficacité du contrôle aérien et recense donc toutes les causes de retards dont font partie les régulations… Il existe donc différentes catégories applicables: météo (Weather), capacité (Capacity), effectifs (Staffing), panne (Equipment), grève (Industrial action)…

Petit rappel

Nous appelons régulation, une procédure visant à réduire le trafic sur une zone géographique (secteur) ou un aéroport pour des raisons diverses: excès d’avions par rapport à la capacité offerte, phénomène météorologique particulier, panne d’un système côté contrôle aérien…

Ces régulations se traduisent par un créneau, une plage horaire pendant laquelle l’avion est autorisé à partir. Il ne peut décoller avant l’heure de début et doit demander un nouveau créneau s’il le dépasse.

Dans la suite de l’article, nous utiliserons indifféremment le terme créneau et régulation.

Les « contournements » ou « pourquoi les régulations ne sont pas toujours efficaces »…

La raison première des régulations reste de faire attendre les avions au sol. Là, ils y sont en plus en sécurité qu’en l’air… Le problème, comme évoqué dans l’article précédent, réside dans le fait que les régulations perturbent la régularité des vols, les correspondances, impactent les plannings des navigants et donc, de manière plus générale, nuisent à la rentabilité ! Un équipage, en général, va « accepter » la régulation comme étant nécessaire à la sécurité mais la pression commerciale incite à trouver un moyen de pallier le retard engendré. Voici donc quelques unes des astuces réglementaires ou non pour contourner les régulations auxquelles les contrôleurs aériens doivent faire face.

Le non respect du créneau

Pour être efficace, la régulation se doit d’être respectée. Le décollage ne devra donc se faire que pendant le créneau alloué. Néanmois, il peut arriver que celui-ci ne soit pas respecté. Cela peut découler d’une erreur mais aussi être le résultat de diverses pressions. Quelques exemples de « pressions »:

- un équipage a déjà procédé à l’embarquement de ses passagers et reçoit un créneau dans une heure voire plus. Il va tenter de « négocier » de partir comme initialement prévu.

- l’avion avait déjà mis en route voire commencé à rouler. Il va, dans ce cas, souvent poursuivre sans attendre.

- le gestionnaire de la plate-forme s’agace des retards qui s’accumulent et qui l’empêche de connaître un fonctionnement normal. Le parking sature, le débarquement au contact devient impossible faute d’emplacement libre. Ce gestionnaire va mettre une pression conséquente sur le contrôle aérien ( la tour) quitte à les pousser à transgresser le créneau ou à gratter un peu dessus (anticipation légère du décollage).

Avec les différentes campagnes de sensibilisation, le non respect du créneau tend à se raréfier.

La planification d’une nouvelle route (« rerouting »).

Le première façon pour limiter voire éviter une régulation reste de choisir une nouvelle route moins fréquentée mais, souvent, plus longue. Pourquoi « souvent » ? Ce rallongement reste relatif puisque l’important reste le coût induit pour suivre une route. En effet, avec le « green washing » très tendance dans nos sociétés, il peut s’avérer que la nouvelle route soit plus courte mais que les redevances [1] dues soient beaucoup plus élevées que la route initiale.

Cette méthode est parfaitement réglementaire et ne pose quasiment aucun soucis. Ces routes alternatives, sorte d’équivalent des itinéraires de délestage routiers, peuvent saturer également… Les routes restantes peuvent alors s’avérer très (voire très très) longues…

Le Refiling ou la modification mineure du plan de vol

Cette méthode rappelle la précédente mais le nouveau plan de vol réutilise la même route en modifiant l’altitude du vol. Pour prendre un exemple concret, les Boeing 737 récents ou la famille Airbus 32x planifient souvent un niveau de vol 360 ou 380 pour faire l’Espagne vers l’Allemagne. Cela va amener à saturer assez facilement les couches 3 et 4 des secteurs traversés dans la FIR LFMM… En cas de régulation sur ces couches, les compagnies souhaitant privilégier la régularité à l’optimisation vont replanifier la même route en limitant leur altitude de croisière au FL340.

Cette méthode est parfaitement réglementaire mais il peut y avoir quelques biais:

- En replanifiant, il n’est pas rare de provoquer une surcharge sur les autres couches. Sachant que certains avions voleront en dessous de l’altitude demandée au plan de vol, la surcharge arrive vite. Pour limiter ce risque, il n’est pas rare de réguler à la fois la couche problématique mais aussi les autres.

- Certains pilotes vont demander, en contradiction avec le nouveau plan de vol, à monter à l’altitude optimale initialement prévue. Il y a encore quelques années, les contrôleurs satisfaisaient souvent ces demandes… Et, régulièrement, nous déplorions l’inefficacité des régulations (surcharge malgré la protection d’une régulation)… Après analyse, le non respect des altitudes planifiées par les contrôleurs eux-même expliquait la majorité de ces incidents. Depuis, une forte sensibilisation a permis de rappeler l’importance de faire respecter les données des plans de vol. « flight plan adherence » est le nom donné en Europe au respect strict des routes/altitudes planifiées .

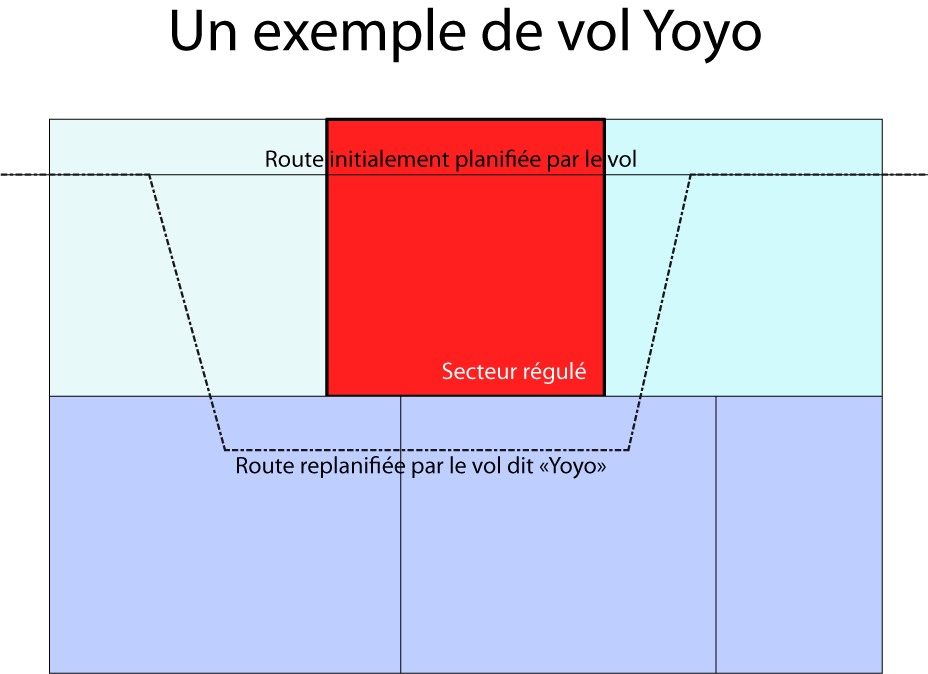

Le vol YoYo

Le principe

Le vol yoyo constitue une forme extrême de la méthode précédente. Du coup, il peut arriver que modifier légèrement l’altitude ne suffise plus pour éviter la régulation. La compagnie peut alors tenter une trajectoire exotique avec une forte variation d’altitude permettant d’éviter le secteur qui régule. Pour reprendre l’exemple précédent, le vol Palma-Munich au FL380 n’arrive pas à éviter une régulation sur le secteur F. Il peut replanifier un vol au FL380 jusqu’à la frontière franco-espagnole (LUMAS) où il prévoira de redescendre au FL240. Il gardera ce niveau jusqu’à Saint Tropez (STP), point où il prévoira à nouveau le FL380… Cette variation de 14000 pieds (4000m) en descente puis en montée plutôt conséquente explique le qualificatif de yoyo associé à ce vol.

Une pratique peu appréciée et surveillée de pres

Cette technique reste, sur le papier, réglementaire mais cette évolution verticale s’avère très complexe à exécuter dans un espace aérien un tant soit peu chargé. Les prestataires ont donc pris l’habitude de surveiller ces vols yoyos avec plus où moins de succès. D’une manière générale, ces vols se verront souvent imposé le respect strict de leur trajectoire dans la mesure du possible avec une remontée qui sera souvent plus longue que ce qui était initialement prévu (s’il est difficile de descendre l’avion, il est rarement facile de le remonter). Au delà de la difficulté à réaliser ce genre de descente puis remontée, il faut aussi gérer l’équipage dont l’enthousiasme, vous vous en doutez, est tout sauf débordant et avec des échanges parfois secs.

La descente anticipée ou la montée retardée

Variante du vol yoyo, il s’agit d’éviter par le dessous une régulation en retardant la montée vers l’altitude de croisière ou en anticipant la descente vers l’aérodrome de destination. Anticipé peut signifier plus d’une centaine de nautiques (1NM = 1.852 km) par rapport au point de descente « normal » pour un avion du même type. Un exemple vécu: un Gulfstream G5 qui planifie le FL190 à Moulins (MOU) alors qu’il va à Nice. Là encore, le procédé est totalement réglementaire et s’avère moins délicat que le vol yoyo.

Le principal problème reste l’insistance de certains équipages pour ne pas descendre ou pour monter de manière anticipée. Là encore, les campagnes de sensibilisation successives induiront un respect strict de la trajectoire. Le contrôle s’autorise une certaine latitude en fonction de l’impact sur les différents secteurs. Ainsi, un vol planifiant le FL190 dans un espace inférieur déplafonné au niveau 245 permet au contrôleur de ne le descendre qu’au FL230. Ce ne sont que 4000 pieds mais ça permet toujours un gain de consommation appréciable. Dans l’exemple précédent du vol vers Nice, le ton plutôt agressif du pilote demandant pourquoi il était si bas si loin de sa destination a nécessité une petite explication brève et nette, le but restant d’éviter toute polémique sur la fréquence.

La « directe qui tue »

Avec le retard accumulé à cause des régulations, les équipages cherchent à rattraper autant de temps que possible. Cette pratique semble naturelle mais elle va à l’encontre de la logique des régulations. Ainsi, chaque vol qui regagne du temps pourrait contribuer à surcharger le secteur protégé par la régulation qui l’a retardé.

L’attitude classique pour rattraper l’horaire consiste en une vitesse plus élevée (Mach élevé) et une demande parfois insistante pour avoir des directes permettant de raccourcir au maximum le vol. Accessoirement, un vol au même mach va être plus rapide lorsqu’il sera plus bas ce qui peut amener un équipage à voler plus bas que le niveau planifié initialement et pour lequel il avait peut être justement été régulé…

Un cas particulier dans le monde des régulations

Ce sont les vols vers des terrains soumis à couvre-feu comme Orly ou beaucoup de terrains allemands… Un couvre-feu signifie que les vols ne peuvent pas se poser sur un aéroport sur une certaine plage horaire souvent pour préserver les riverains des nuisances sonores. Là, le but reste de permettre, dans la mesure du possible, d’assurer la liaison planifiée. La méthode privilégiée consistera donc plutôt à exclure le vol des régulations si le trafic le permet. Néanmoins il n’est pas rare que ces vols bénéficient de directes importantes malgré les régulations ce qui peut être contreproductif.

Le cas particulier des situations orageuses

Les situations orageuses constituent une des plus grosses difficultés dans le métier de contrôleur aérien. En effet, les recettes usuelles ne servent plus à rien, la surcharge de travail est importante, les flux sont totalement désorganisés et il devient vital de surveiller ce qui se passe chez les voisins. Bref, dans ces conditions là, les capacités des secteurs sont dégradées et les régulations cause « Weather » pleuvent.

Néanmoins, la fiabilité des régulations reste problématique puisque la régularité et l’optimisation restent de mise tout en se combinant aux besoins de gérer, côté bord, une situation orageuse. Par exemple, un vol qui aurait planifié un niveau 340 pour avoir une meilleur vitesse sol sera tenté de monter plus haut pour éviter des cumulonimbus (où une zone très turbulente). Sauf que ces vols peuvent être régulés et les changer de niveau peut générer une surcharge en aval. Un contrôleur privilégiera plutôt les caps d’évitement mais , dans le cas où ça ne suffirait pas, il faudra accepter qu’un vol monte plus haut que planifié.

L’une des difficultés pour le contrôleur : concilier les demandes des équipages et les impératifs de sécurité liés aux régulations. Bref, il s’agit de trouver un poids moyen entre respect des contraintes et besoins des pilotes. Il est possible d’accorder une altitude plus haute mais temporairement ou de rerouter un vol en tactique pour qu’il évite les zones orageuses. Quelques vols programment encore des altitudes inadaptées compte tenu de la situation météorologique et multiplient les demandes : montée anticipée, route farfelue, etc. Ils voient nécessairement une partie de leurs demandes satisfaites mais de trop nombreux vols de ce type amènent parfois à renforcer les régulations pour en faciliter la gestion.

En conclusion

Les régulations font donc partie de ces maux nécessaires à la sécurité du système. Cependant, elles restent souvent perçues négativement car sources de retards, de pertes financières et de désorganisation du réseau. Néanmoins, la sécurité impose de respecter ces créneaux. Il est cependant inévitable que certains cherchent à les contourner.

- [1]Les redevances peuvent être comparées aux péages sur les autoroutes. L’avion paie ainsi une taxe en fonction de sa taille et de la distance parcourue. Chaque prestataire fixe en accord avec la commission européenne le montant de cette redevance.↩